おおた区議会だよりに質問掲載。一般、代表質問の違いは?

こんにちは。おぎの稔です。先日の大田区議会第4回定例会の中で、私が一般質問で取り上げた内容が1月1日発行のおおた区議会だよりに掲載されました。一般質問や代表質問は、その後の区議会だよりで掲載、頒布をされるため、現職の議員にとっては自分の活動、政策を報告する貴重な機会でとなっています。私も新会派結成となる昨年5月の第2回定例会までは当選後、臨時会を除くすべての本会議で質問を行ってきました。

新たに交渉会派「たちあがれ・維新・無印の会」を結成した事で代表質問を行う権利も得て、昨年、会派を代表して質問を行わせて頂いた経緯から、今回ご報告させて頂きます。

・質問とは?

全国町村議会議長会の発行する「議員必携」には質問について

質問とは、その町村の行財政全般(公共事務、団体委任事務、行政事務の一切を含む)にわたって、執行機関に対し、説明を求め又は所信をただすことであって、議員の固有の権能として許されるものである。質問は、一般質問と緊急質問とに区別され、その取扱いを異にしており、質問回数も質疑と同様、回数の制限がある。

との記載があります。

また、大田区議会会議規則にはこのような規定があります。

(一般質問)

議員にとって「質問」がいかに大切な固有の権能、スキルであるかが記載されています。

区議会だより 平成30年1月1日号※PDF注意

・代表質問とは?

代表質問は4名以上の交渉会派によって行われます。一般質問が部長級の職員が答弁をするのが慣例となっているのと異なり、代表質問は区長や教育長が返答するのが慣例となっています。

続きを読む

THE-OTAKU議員 The Urban Folksで連載が始まりました。

こんばんは。おぎの稔です。

本日は、webメディアでの記事連載のお知らせです。

日頃よりお世話になっている渡瀬裕哉様からお声掛けを頂き、本年1月に創刊したばかりのwebメディア「The Urban Folks」で「THE-OTAKU議員」というタイトルでマンガ、アニメやポップカルチャーを巡る問題について全6回連載を持たせて頂く事になりました。

第一回はビッグサイト問題についてです。

記事はこちら

THE-OTAKU議員・第1回「東京ビックサイト問題とは?」

大田区議会議員 おぎの稔 公式サイト

政策マンガ 第15弾まで連載中 ※サンプル

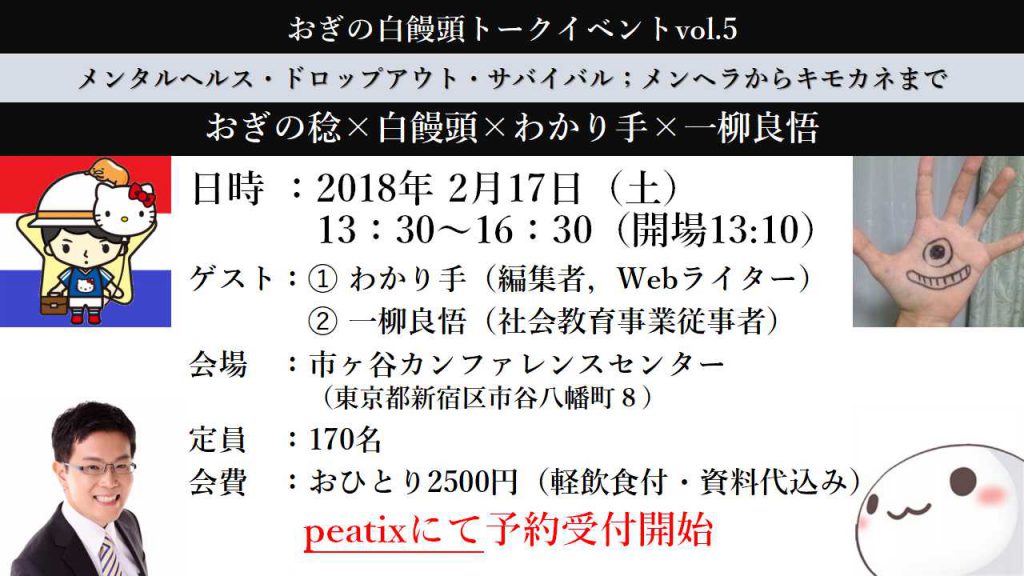

おぎの白饅頭トークイベント5@わかり手氏、一柳良悟氏

昨年5月からライターのテラケイ氏と開催してきたSNS発のインターネット上で特に話題になるポリティカルコネクトレス(政治的正しさ)等の社会問題、特に表立って声を上げづらいテーマについて扱って来た「おぎの白饅頭トークイベント」は今年から、新たに日本政策学校様の共催を頂きパワーアップして開催されます。

今年初となる第5回は2月17日の開催です。

SNSを起点したこうした場が、どのような動きに繋がっていくのか私自身もとても楽しみです。党派、政党、議会の枠を超えて様々なテーマを楽しみながら学んでいきたいと思っておりますので、関心のある方は、是非ご参加ください。

おぎの白饅頭トークイベントvol.5

『メンタルヘルス・ドロップアウト・サバイバル;メンヘラからキモカネまで』

日時 :2018年2月17日(土)13:30~16:30 開場13:10

ゲスト:わかり手(編集者・webライター)

一柳良悟(社会教育事業従事者)

ナビゲーター:テラケイ(ラジオパーソナリティー,ライター)おぎの稔(大田区議会議員)

会費:2500円(飲み物・軽食付き)

途中入退出自由

会場:TKP市ヶ谷カンファレンスセンター ANNEX ホール5A

東京都新宿区市谷八幡町14 市ヶ谷中央ビル 5F

※会場、変更になりました。ご注意ください。

続きを読む

メディア出演2月3日「出没!アド街ック天国」

こんばんは。おぎの稔です。

明日から仕事始めという方も多いのではないでしょうか?

私も午前中に大田区の賀詞交換会に参加します。毎年の事ですが、ここで一年が始まるなと感じる次第です。

さて、年末に撮影を行っていたテレビ出演についてご案内させて頂きます。

番組は峰竜太さんや山田五郎さん、薬丸裕英さん等がレギュラーを務めるテレビ東京で、毎週土曜日21時から放映されている「出没!アド街ック天国」です。

—–

テーマ 第1145回 「蒲田」(仮)

放映日:平成30年2月3日(土)21:00~21:54(予定)になります。

http://www.tv-tokyo.co.jp/adomachi/

—-

私なりの持ち味をイカして、蒲田・大田区をPR出来ればと思い、協力させて頂きました。

是非、ご覧ください。私も放映が楽しみです。

大田区議会議員 おぎの稔 公式サイト

政策マンガ 第15弾まで連載中 ※サンプル

冬コミ新刊「地方議員の事情本」書店委託中

明けまして、おめでとうございます。

おぎの稔です。

本年も宜しくお願い致します。

さて、冬のコミックマーケットで頒布した同人誌「地方議員の事情本」及び「地方議員の日常本」。この新刊・既刊はともに書店委託も始まっておりますので、当日、入手できなかった方はこちらからご覧ください。

メロンブックス様

https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=326339

COMIC ZIN様

http://shop.comiczin.jp/products/detail.php?product_id=35223

続きを読む

2018年新年のご挨拶及び2017年の振り返り

昨年は大変お世話になりました。

2018年、本年もよろしくお願い申し上げます。喪中ではありますが、改めてこちらで2017年の振り返りと今年の決意を行わせて頂きます。

今年は議員としての3年目に入り、4年に一度、大田区民の皆様からの審判の一年前の年になります。3年前に掲げた公約、政策を実行し大田区の発展、区民の皆様の幸福の増進に少しでも寄与出来るように、議会活動に慢心してまいります。

また、非常に有難いことに昨年も多くの方とのご縁に恵まれ暖かさに触れました。常日頃から活動を支えて頂いている皆様のおかげで、今年も無事にスタート出来る事に改めて、感謝を申し上げます。

昨年の活動、議会での発言も振り返り、場当たり的にならないよう活動を積み上げていく事が非常に大切だと考えておりますので、ここで議会活動を中心に主な活動をご紹介いたします。

昨年の模様はこちら

・2017年新年のご挨拶及び2016年の振り返り

続きを読む

政治山ベスト10中4つにランクイン、一位はあの記事!?

こんばんは。おぎの稔です。

大田区議会議員に当選させて頂いてから、自宅の電気代や政治活動も含め様々な点での情報公開を積極的に行うとともに、取材を受ける事やネットメディアに対する記事の寄稿も積極的に行ってきましたが、この度全国の選挙・政治・地域の課題情報を提供する選挙ポータルサイト「政治山」の記事2017年、よく見られた記事ランキングベスト10に1位を含む4つにランクインをしましたので、ご報告させて頂きます。

私の情報発信を多くの方にご覧頂いたことに率直に感謝を申し上げます。

来年も、競わずに自身の持ち味を活かしながら情報発信に努めていきます!

詳細はこちら

2017年よく見られた記事ランキング

https://seijiyama.jp/article/news/nws20171229-001.html

「政治山」では2017年、選挙情報だけでなく国会や地方議会で成立した法律・条例、少子高齢化に伴う人口減少、女性活躍の推進、働き方改革や民泊など様々な社会課題をテーマに情報を発信しました。2017年によく見られた記事のランキングを発表します。

続きを読む

大田区で民泊制度を進める上で足りないものは?

こんばんは。おぎの稔です。

大田区が国家戦略特区制度を活用して全国に先駆けて「特区民泊」を始めた事もあり、民泊について議会でも何度も取り上げられてきました。そういった中、平成29年大田区議会第4回定例会において、来年6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行にともなう「大田区住宅事業法施行条例」及び現在の特区民泊の基準となる宿泊日数を短縮した「大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部を改正する条例」が可決されました。

前者がいわゆる民泊新法による民泊、後者が特区民泊となります。大田区の住宅宿泊事業法施行条例は、結果的に旅館業と同じ「住居専用地域全域」での営業を禁止する、特区民泊と似た厳しい条件を課した形での施行となりました。また、これらの他に行政に届け出、認可を受けていないいわゆる違法民泊があり、違法民泊の実態調査の委託事業についても入った補正予算も可決されました。

大田区議会 HP

第79号議案 大田区住宅事業法施行条例

第80号議案 大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例の一部を改正する条例

私は、今回の審議において特区民泊の制限を短縮する条例改正に賛成、国の民泊新法に新たに条例で制限を強化する事にもなる「住宅宿泊事業法施行条例」に反対をしました。

特区民泊がその厳しさゆえに、運用においてこれまで大きなトラブルも生じてこなかった事は評価できることでもあると思います。

しかし、国の改革に案に対して、このように制限を掛けてしまう事が良い事なのでしょうか?私からは、所属する健康福祉委員会で民泊について「部局を横断した会議体の設置」、簡易宿所の時にも質疑で取り上げた「インターネットでの基準を満たして民泊を運用する事業者の公表」を要望しました。

続きを読む

政治資金収支報告書に「同人誌」!政治家の応援の新しい形?

こんばんは。おぎの稔です。

現職の市議会議員が、政治資金収支報告書の提出を10年間怠っていたとして、議員辞職をしたというニュースが流れました。

10年間報告書未提出で市議辞職|NHK 首都圏のニュース

(引用)

—-

川崎市の61歳の市議会議員が、10年間にわたって資金管理団体の政治資金収支報告書を神奈川県に提出していなかったとして、25日議員を辞職しました。

(中略)

法律上、政治資金収支報告書の提出は毎年必要で、提出しなかった場合は5年以下の禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。

—

「政治資金収支報告書」は主に政治家のおかしな支出、疑義があるようなお金の使い方について報道がされる際に、政務活動費と並んで取り上げられることが多いのではないかと考えます。

しかしながら、政治団体が活動をするうえで必要な物であり、適切に処理がなされていればなんら問題のある者ではありません。

法律上、政治資金収支報告書は中身に問題が無くても収入が無くても毎年、提出する義務があり、私の収支報告書も東京都選挙管理委員会で公開をされています。

現在公開されているのは、昨年28年分の報告書です。

昨年も多くの方からご支援を頂いており大変、感謝をしております。お陰様で様々な活動を昨年も行う事が出来ました。

さて、昨年の収支報告で一点ご報告させて頂きたいのは、コミックマーケット(同人誌即売会)参加についてです。

政治活動の一環として、昨年は同人誌を政治団体から発行させて頂きました。

分類は「機関紙の発行その他事業による収入」、種類にわざわざ同人誌と書く必要は本来なく、機関誌発行でかまわないのですがダメではないとの事ですのであえて同人誌発行(機関紙)と記載しました。

続きを読む

色を間違える事がありますか?②大田区の取組について

こんばんは。おぎの稔です。

本日は先日、一般質問で取り上げた色盲や色弱と言われるような、色覚異常を持った方に対する自治体の取組についてご報告いたします。

参考ですが、先だっての決算特別委員会では学校現場の取組について取り上げました。

以前のブログはこちら➠色を間違える事がありますか?学校から消えていた色覚検査

質疑の中でも触れましたが、かつて色覚検査そのものが差別的な偏見の温床となりかねないという事も確かにありました。しかしながら10年以上、学校現場で色覚検査、色覚異常について取り上げられなくなったことの弊害は大きいものだと私は考えています。

色盲や色弱ともいわれる色覚異常は、ともすれば直ぐに命に係わる危険とは結び付かないと思われるかもしれませんが、進学・就職など様々な面においてまだまだ制限される事も多い課題であり、日常生活を送る上でも不便や影響もあります。

大田区ではカラーユニバーサルデザインについては、本年3月に策定の「大田区案内誘導サイン整備指針」の中にカラーユニバーサルデザインが導入されました。

このこと自体は評価すべきことですが、こちらはあくまでガイドラインであり、目の不自由な方、視力の悪い方に配慮した「見やすい文字、記号」の側面も強く実際の案内誘導サインや提示物には、色覚異常の方への配慮については、まだしっかりとは反映されたとは言い難い部分も多いのが現状です。

今回色覚障がいへの取組について質疑を行うにあたり、議会事務局を通じて東京23区と川崎市に調査を依頼し回答を得ましたので、参考にこちらに書かせて頂きます。

①学校での色覚検査の実施状況

大田区は平成28年度から保険調査票の設問に「色を間違える事はありますか」が追加されました。大田区を含め希望者に対して色覚検査、また色覚検査の受診を勧めている区が東京23区と川崎市の中では、21自治体。

残りの3自治体のうち一区は平成28年度から小学校長会を通じ、色覚検査の体制整備と案内周知を求めており、一区は平成30年度からの実施に向けて準備中との回答。「特に取組は行っていない」との回答が一区からありました。

②学校教育の場で色覚障がいや弱視の方に配慮した専用の教材や文具を使っているか

大田区含む東京23区と川崎市の24自治体のうち、専用の教材を使用しているのが6自治体、教材の導入はしていないが工夫をしていると回答をしたのが大田区を始め14区、使用しておらず特段工夫もしていないと回答したのが先ほどの一区を含め2区でした。各学校での対応の為一概には言えない、参考資料を送付しているが配慮の中身は把握していないとの回答も2区ありました。

③自治体のサイン計画等でカラーユニバーサルデザインへの配慮に関する計画や方針の策定を行っているか?

策定しすでに実施済みという自治体が大田区をはじめ11自治体、同様の文言を記載しているとの回答が1区、策定または検討中という自治体が3区。策定していない自治体が9区ありました。

23区と、大田区の隣の川崎市の間でもこれだけ違いがある事が判りました。先行事例を参考にしながらも大田区での対策強化を提言していければと思います。

●関連ブログ

色を間違える事がありますか?学校から消えていた色覚検査

大田区議会平成29年第4回定例会一般質問

おぎの稔政策マンガ第3弾 多様な個人を尊重しあう社会の実現編

【質疑】

最後に、多様なまちづくりについて質問します。

健常者にとって判別可能な色の違いが小さく感じられ、判別が難しくなること等から色覚異常と呼ばれる特性があります。特に男性に多く、日本人では20名に1人いると言われています。学校での健康診断の必須項目から色覚検査が削除され、2003年からほとんどの小学校で色覚検査が実施されなくなりましたが、一部の進学や職業選択の機会において現在も色覚による制限があり、色覚検査が義務から外れたことによって、自身の特性を全く知らないまま、突然就職や進学の場でその事実を知ることによって混乱を招き、苦しむといった懸念は残り続けていました。

2013年には日本眼科医会から現状に懸念を示す報告が行われ、色覚検査、色弱の方への配慮、支援の必要性が改めて見直され、大田区では28年度から学校の健康診断で色覚検査に対する検査票の配付が行われるようになりました。

学校現場で10年以上にわたって啓発、検査が実施されなかったことは、色弱・色覚異常についての社会的理解を停滞させてしまい、そうした課題があることへのアプローチの機会がこの間失われてしまっていたことを指します。

葛飾区では独自のガイドラインも作成していますが、この空白を社会全体で取り戻すためには、学校だけではなく、様々な機会における普及啓発などにもかかわる区の案内誘導サイン整備ガイドラインにおける記載や、区職員、地域への啓発も重要です。

平成29年3月に作成された大田区案内誘導サイン整備指針に「案内誘導サイン整備ガイドライン」の中でカラーユニバーサルデザインについての記載が行われました。どういった視点からカ

ラーユニバーサルデザインの導入となりましたでしょうか。案内誘導サインにおける見解をお示しください。

https://youtu.be/p-CKHJdDylQ?t=4s

【答弁・まちづくり推進部長】

私からは、カラーユニバーサルデザインについてのご質問にお答えいたします。

議員お話しのとおり、区は、平成29年3月に、誰にでもわかりやすいサイン整備を推進していくための「大田区案内誘導サイン整備指針」を策定いたしました。また、同時期に、この指針に基づく整備基準といたしまして、「案内誘導サイン整備ガイドライン」を策定し、今後は区が案内誘導サインを設置・更新する場合、本ガイドラインにより整備することといたしました。ガイドライン策定に当たりましては、ユニバーサルデザインの視点で障がい者団体や学識経験者などとともに検証を行っております。本ガイドラインは、誰もが見やすくわかりやすいサイン整備を進めていくための区職員向け手引書として位置づけております。ガイドラインでは、カラーユニバーサルデザインの考え方に基づき、視覚障がいの方に配慮した整備をすることが必要である旨、記載しております。

具体的には、明度、形状の違い、文字、記号などの併記により、色に頼らなくても情報が得られる工夫や見分けやすい色の組み合わせ等についてサイン整備の具体例を挙げて記載しております。本ガイドラインは、区民・関係者等に広く知っていただくため、現在、区ホームページに掲載しておりますが、カラーユニバーサルデザインの視点、整備方法等につきまして、今後も様々な機会を捉え、周知を図ってまいります。以上です。